Por Julián López Amozorrutia, sacerdote, rector del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de México /

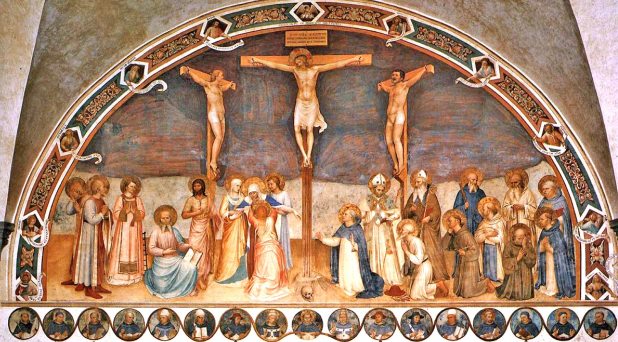

El mes de noviembre comienza siempre con la solemnidad de «todos los santos». Al día siguiente, se conmemora a «todos los fieles difuntos». Desde dos perspectivas distintas, estas celebraciones apuntan a un mismo misterio: el vínculo que en la fe tenemos los cristianos, y la solidaridad y responsabilidad mutua que de dicho nexo se derivan; lo que la tradición romana del Credo, el «Símbolo de los Apóstoles», llama «la comunión de los santos», que se identifica, en realidad, con la misma Iglesia (cf. Catecismo, n. 946).

Para explicar el vértice cristológico y espiritual de este misterio, el Catecismo acude a la autoridad de Tomás de Aquino y del antiguo catecismo romano: «‘Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es, pues, necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia’. ‘Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común'» (Catecismo, n. 947).

La teología tradicional, integrada por el actual Catecismo, expone las dos líneas de significado del misterio: la «comunión en las cosas santas» y la «comunión entre las personas santas» (cf. n. 948).

Sobre lo primero, se menciona la comunión en la fe, «tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte» (n.949); la comunión de los sacramentos, cuyo fruto pertenece a todos (cf. n. 950); la comunión de los carismas, entregados de manera diversa a los fieles para el bien común (cf. n. 951); la solidaridad en los bienes, que provienen de Dios y de los que nos hemos de sentir administradores (cf. n. 952), y la comunión de la caridad, en razón de la cual «el menor de nuestros actos repercute en beneficio de todos», así como «todo pecado daña esta comunión» (n. 953).

A este nivel objetivo de la comunión se añade el interpersonal, particularmente el que explica la intercesión de los santos en beneficio de quienes se encuentran aún peregrinando en la historia, y la intercesión de todos por los difuntos. Aquí se ubica el sentido de las dos celebraciones mencionadas al inicio.

Sobre el lugar de los santos en la Iglesia, el Catecismo retoma la enseñanza del Concilio Vaticano II: «Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad» (Lumen Gentium, n. 49, citado por el Catecismo n. 956). De ahí la explicación de su culto: «No veneramos el recuerdo de los del cielo tan sólo como modelos nuestros, sino, sobre todo, para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión de los santos nos une a Cristo, del que mana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del Pueblo de Dios» (Lumen Gentium, n. 50, citado por elCatecismo n. 957).

Al igual que en el orden de las relaciones humanas naturales, cabe aquí el espacio tanto para las afinidades afectivas (devociones particulares) como para reconocer la más profunda plataforma que nos hermana más allá de los gustos personales.

Respecto a los difuntos, tenemos: «La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos; ‘pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados'» (Lumen Gentium, n. 50, citado por el Catecismo n. 958). Y añade el Catecismo: «Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor» (n. 958).

En realidad, estos principios se derivan de la comprensión de los fieles como una gran familia, unida por los lazos del amor y de la responsabilidad compartida. «Todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia» (Lumen Gentium, n. 51, citado por el Catecismo, n. 959).