Por Juan Jesús Priego |

«Hoy se vive en el mundo de los milagros, en una realidad donde cada vez es más difícil maravillarse porque cada descubrimiento tecnológico es en sí mismo una maravilla». Con estas palabras el escritor Saul Bellow (1915-2005) expresó el desencanto del habitante de la ciudad tecnológica, esa luminosa metrópoli cuya luz ya no deslumbra a nadie.

Hemos matado el asombro. Habitantes del país de las maravillas, la maravilla ya no nos dice nada. Lo asombroso se ha convertido en cotidiano y lo cotidiano ya no nos asombra más. Si en este momento se anunciara que ha sido finalmente puesto a la venta un teléfono susceptible de ser conectado no ya a la boca o al oído, sino al sistema nervioso, un teléfono con el que ya no fuera necesario hablar para comunicarnos, sino sólo pensar, externamente fingiríamos interés y acaso, para no parecer incultos o indiferentes, hasta preguntaríamos cuánto cuesta, pero por dentro lanzaríamos un sonoro bostezo.

El mundo tecnológico ya no nos emociona. Una vez que hemos conocido todo lo que puede crear la inteligencia humana, queremos de una vez por todas pasar a otra cosa. Nos sucede como a aquel seductor del relato de Sören Kierkegaard que, habiéndose propuesto conquistar a la joven Cordelia, una vez que lo ha conseguido se muere de aburrimiento porque no sabe ya qué más hacer.

A los hombres ya no los calienta el fuego que les regaló Prometeo: ahora sufren la nostalgia de otro fuego, de otro calor que les devuelva el asombro y el gusto de vivir.

Hemos perdido el asombro, y sin asombro no es posible continuar. La capacidad de maravillarnos y el estupor se nos han escurrido de las manos y sin estos dones del cielo la tarea de estar aquí no puede sino parecernos excesiva.

«Te doy unos consejos para seguir siendo niño –escribió Jean Guitton (1901-1999) a uno de sus amigos-: sobre todo por las mañanas, cuando te despiertes, siéntete maravillado como si el sol estuviese surgiendo por vez primera, como si por primera vez salieras de la cama para vivir. Imagina que ayer no existía cuanto ahora estás viendo, como si estuvieses asistiendo al nacimiento del sol, al principio del mundo».

¿Quién nos devolverá la alegría?

Recuerdo que hace mucho, en mis tiempos del seminario, leí un hermoso sermón navideño. Me gustó tanto que incluso transcribí algunos de sus párrafos en una tarjeta de cartulina que aún hoy conservo en el estuche de mi breviario. Desde hace más de quince años esta tarjeta ya amarillenta por el tiempo anda conmigo adondequiera que voy, y la releo cuando siento que necesito nuevas fuerzas, en los momentos de mayor desamparo. Se trata de un sermón de Karl Rahner (1904-1984), el teólogo alemán y que dice así en una de sus partes:

Dios dirigió al mundo su última, más profunda,

y mas hermosa palabra, en la Palabra hecha carne.

Y esta palabra dice: te amo a ti, mundo;

a ti, ser humano.

Estoy aquí: junto a ti. Soy tu vida, soy tu tiempo,

soy la oscuridad de tu vida cotidiana.

¿Por qué no la quieres soportar?

Lloro tus lágrimas. Llórame las tuyas, hijo mío.

Soy tu alegría. No temas estar alegre, pues desde

que he llorado yo

la alegría es una actitud vital más adaptada

a la realidad

que la angustia y la tristeza…

Soy el término de tus caminos, y cuando no puedes

seguir adelante

es que ya has llegado junto a mí…

Estoy en tu miedo, pues lo he sufrido contigo.

Estoy en la prisión de tu finitud,

pues mi amor me ha hecho tu prisionero…

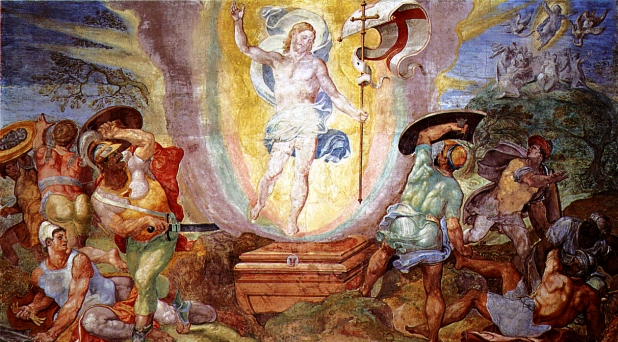

¿Será el fuego de este amor infinito el único capaz de revivir a aquel a quien no calienta más el fuego de Prometeo? Creo yo que sí. En este mundo de grandes soledades y alta tecnología lo único capaz de asombrarnos será siempre el Amor. Sólo Él resucita lo que estaba muerto y rescata lo que se había perdido.

«Toda la vida he esperado a alguien como tú que me trajera el perdón. Siempre he creído que se me podía amar a pesar de mi deshonra». Estas palabras que Gruchenka dice a Aliosha en Los hermanos Karamazov reflejan bastante bien nuestra sed de ser amados. A pesar de nuestra deshonra y de nuestra indignidad, esperamos el Amor, pues lo necesitamos más que el agua, más que el aire. Intuimos que, mientras no llegue, sólo fingiremos estar vivos.

Que llegue. Que llegue el día menos pensado y sin avisar, como suelen llegar las cosas verdaderas. Y que lo aceptemos, pues no es sencillo acoger el amor: nos falta el hábito y la práctica. ¡Por desgracia, es más sencillo aceptar el papel de amantes que de amados!

Que arda el fuego. Que arda ya, como decía Jesús. Y que nos abrase a todos.

Adiós, y que vuestro asombro no tenga fin.

¡Feliz Pascua de Resurrección!