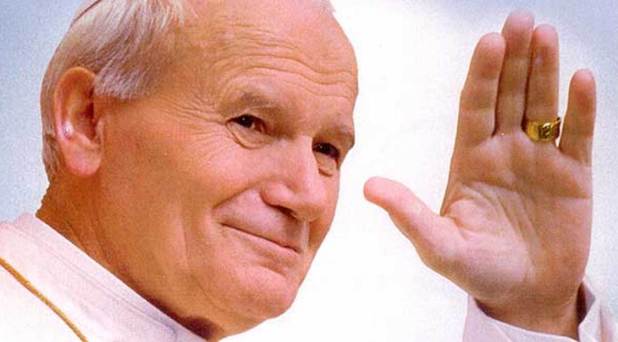

Por Julián López Amozorrutia, rector del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de México |

El Papa Juan Pablo II fue un hombre polifacético. Es tan rica y prolija su producción escrita y la impronta que dio a la Iglesia como pastor, que difícilmente podemos delinearla. Me parece, sin embargo, que determinados rasgos sobre los que no siempre se habla delatan la fuerza de su personalidad y la eficacia con la que la supo poner al servicio de su ministerio. Lo propongo a partir de algunos de sus versos, que reflejan de modo más fino el manantial de su interioridad.

Juan Pablo II es el hombre del asombro. Todo su recorrido brota del instante primordial de su experiencia humana. Sobre él construye, de hecho, todo su edificio filosófico. «Pon tu mirada un instante en las gotas de fresca lluvia; mira reluciente en ellas todo el verdor de las hojas de primavera. Enteras las ves en las gotas lo mismo que en sus naturales confines. El asombro llena tus ojos y no puedes llegar al fondo de tu pensamiento. En vano tratas de acallarlo, como si fuera un niño que acaba de despertarse. ¡Permanece así, en tu estupor, no te apartes del resplandor de las cosas! ¡Vanas palabras! ¿No me oyes? Inmerso en la claridad de las cosas, debes por eso mismo encontrar dentro de ti un espacio más hondo» (K. Wojtyla, Poesías, Madrid 2005, 44).

Juan Pablo II posee una delicada conciencia sobre el ser humano y su dignidad, y encuentra en Cristo la clave de su comprensión. Admirable, aquí, su vuelta a temas que le fascinaban: la corporeidad, la temporalidad, el existente concreto: «¡No separes jamás a los hombres del Hombre que se ha hecho Cuerpo en la historia de ellos: la esencia humana no podrá ser salvada por las cosas, sino únicamente por el Hombre! Henos aquí, frente al pasado, a las puertas del porvenir, que se cierra para nosotros y al mismo tiempo se abre. No encerremos la unicidad de los que van y los que vienen en una conciencia abstracta: en ellos pulsaba la vida, fluía la sangre caliente» (ibid., 109).

Juan Pablo II es un hombre de trabajo, que lo entiende como espacio de la dignificación del hombre. «Escucha bien, escucha los golpes del martillo, la sacudida, el ritmo. El ruido te permite sentir dentro la fuerza, la intensidad del golpe. Escucha bien, escucha, eléctrica corriente de río penetrante que corta hasta las piedras, y entenderás conmigo que toda la grandeza del trabajo bien hecho es grandeza del hombre» (ibid., 47).

Juan Pablo II entiende la gracia en honda relación con la estructura humana. «Deja el misterio obrar en mí, enséñame a operar con mi cuerpo gastado de flaquezas -tal un heraldo que anuncia la ruina o un gallo que canta. Deja al misterio obrar en mí, enséñame a actuar en mi alma, contagiada por la angustia del cuerpo; por el cuerpo en alarma y con un temor suyo: por la maduración y por los actos que en el espíritu humano grabarán huella indeleble, por la profundidad en que se halla inmersa, por la misma divinidad presente Temor de alma no opuesto a la esperanza»(ibid., 136).

Juan Pablo II es un intelecto despierto, fascinado por la verdad, especialmente el Evangelio, y no evade sus dificultades. «La verdad no derrama aceite en las heridas para evitar el escozor, no monta en un burro que va luego conducido por las calles: la verdad debe doler y ocultarse. Las construcciones del cerebro llegan a ser más tensas cuando algo se encorva en los hombres: todos piensan cómo enderezar no la fachada, sino el suelo hondo: el suelo propio que resiste como ola a la barca. La verdad levanta al hombre. Si el hombre no se levanta a sí mismo, entonces el edificio construido oprime con doble paso, que todos sentimos en nosotros, como algo misterioso recorriendo las calles sorprendidas, por donde el burro va conducido (¿en esas calles la verdad es cada vez menos o cada vez más?), miramos tranquilamente hacia adelante, el espanto no nos alcanza» (ibid., 75-76).

Juan Pablo II es un hombre de comunión profunda en sus relaciones humanas. Así describe su comprensión del amor, pensando en Jesús y la samaritana. «Aquel pozo me ha unido contigo, me ha sumergido en tu persona. Nada había entre nosotros, nada, sino la profunda claridad que tiembla como una pupila limpia, engastada en la órbita de piedras del brocal. La claridad me sumergió en tus ojos y me ha encerrado en ellos» (ibid., 30).

Juan Pablo II es, sobre todo, el hombre de Dios. En sus más variadas facetas, sobre todo en las que encumbran la dignidad del ser humano, hay una veta mística de tono cristológico. «Yo te invoco y te busco, Hombre en quien la historia humana pudo encontrar su cuerpo. Voy hacia Ti y no digo: ‘¡Ven!’, sino simplemente: ‘¡Sé!’ Sé, allí donde no hay ningún testimonio escrito, mas donde el hombre fue alma, corazón, deseo, voluntad y dolor, ceniza de amor, quemante vergüenza sagrada. Sé el eterno sismógrafo de la invisible Realidad. ¡Oh Hombre en quien se funden el fondo y la cima del hombre, en cuyo centro no existen ni peso ni tiniebla, sino sólo corazón! Hombre en quien todo hombre puede encontrar su designio profundo, la raíz de sus actos: espejo de vida y de muerte frente a la corriente humana. Hombre, siembre llego a Ti a través del enjuto río de la historia, yendo hacia cada corazón, hacia cada pensamiento (-historia: hacinamiento de pensamientos, de muertos corazones-). Busco tu cuerpo para que asuma la historia humana. Busco tu profundidad» (ibid., 110).

Publicado en el blog Octavo Día, de El Universal (www. eluniversal.com.mx), el 2 de mayo de 2014. Reproducido con autorización del autor: padre Julián López Amozorrutia.