Por Antonio Escobedo c.m.

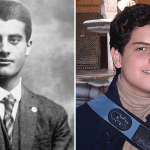

Este domingo celebramos a san Vicente de Paúl. Nació el 24 de abril de 1581 dentro de una familia de campesinos. Vivían en la aldea de Pouy, un pueblito al suroeste de Francia, no lejos de España.

Vicente no es de esas personas que llegan a la santidad desde su infancia. Dios lo fue moldeando lentamente. De hecho, aunque tenía buen corazón, desde joven quería ser sacerdote para salir de la pobreza. Le urgía llegar a serlo pero era imposible porque no tenía la edad mínima requerida de 24 años. Sin embargo, eso no se lo impidió. Con astucia buscó un obispo medio sordo y ciego para que le ordenara sacerdote cuando apenas tenía 21 años. Frecuentemente Vicente dirá que no entró al sacerdocio por la puerta de la casa sino por la ventana.

Buscaba fortuna y ser reconocido. Pero Dios tenía otros planes. Y como suele suceder, contra los caminos de Dios no podemos andar. Parte de su conversión la debemos a su contacto con los campesinos que trabajaban las tierras de los Gondi. En 1617, la señora de Gondi llevó consigo a Vicente al castillo de Folleville. Él aprovechó para reunir a los aldeanos en la iglesia y les habló con tanta fe y amor que todos quisieron confesarse. Vicente comprendió aquel día la urgencia de acudir en socorro del pobre pueblo de los campos organizando misiones en todas partes.

Tiempo más tarde se le encargó a Vicente la iglesia de Chatillon. Un domingo por la mañana, cuando se disponía a celebrar la santa Misa, le avisaron de una familia que habían enfermado todos sus miembros y que no había una sola persona para curar a las demás. Vicente mencionó a la familia durante su predicación conmoviendo a sus feligreses. Por la tarde, cuando él mismo se dirigía a esa casa, encontró en el camino una verdadera procesión de gentes que iban y venían llevando ayuda. Como hombre práctico que era, Vicente quiso organizar esta caridad y dijo a sus parroquianos: “está muy bien que hayan venido hoy a socorrer a los enfermos, pero mejor sería que vengan por turnos a cuidarles y a preparar su comida”. Trazó un reglamento para que los actos de caridad fueran durables. No basta, en efecto, dar de paso una limosna, hay que ayudar a salir de la miseria.

Vicente insistía principalmente en la forma de servir a los pobres: “la manera de dar vale más que lo que se da”. Solía repetir: “sirvan a los pobres con respeto y delicadeza. Jesucristo considera como hecho a Él mismo lo que se hace a un pobre o a un enfermo…”. Las múltiples obras de caridad que emprendió no le hicieron olvidar la gran limosna que el mundo necesita no sólo es el pan del cuerpo sino el espiritual. Ahora bien, para dar a Jesucristo al mundo se necesita primero llenarse de Él. A este propósito escribe a uno de sus misioneros:

“Acuérdese padre, de que vivimos en Jesucristo por la muerte en Jesucristo, y que hemos de morir en Jesucristo por la vida de Jesucristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo, y que para morir como Jesucristo hay que vivir como Jesucristo”.

Vicente termina su vida terrena el día 27 de septiembre de 1660. A las cinco de la mañana expiró besando el crucifijo y pronunciando varias veces en latín la palabra “confido” (tengo confianza).

Algunos biógrafos de Vicente se han atrevido a decir que manejó grandes fortunas; llegan a afirmar que por sus manos pasó más dinero que por las manos de príncipes y reyes. A pesar de ello, al final de su vida no tuvo las riquezas que buscaba cuando era joven porque tenía a Jesucristo su verdadero tesoro.

Este día que festejamos a san Vicente, pidámosle que nos enseñe a amar a Jesucristo y a los pobres como él los amó; pidámosle que, siguiendo su ejemplo, podamos sacrificarnos generosamente al servicio de nuestros hermanos más desventurados.