Por P. Fernando Pascual

Un ladrón roba porque dice que el mundo es injusto, o porque piensa que lo necesita, o porque todos lo hacen.

Un gobernante defiende la invasión de un país vecino porque sostiene que fueron “ellos” quienes provocaron el conflicto.

Un abortista declara que existe “derecho” al aborto porque dice que nadie puede obligar a una mujer a acoger a un hijo no querido.

Miles de personas justifican (o intentan justificar) acciones y comportamientos incorrectos con motivos que pueden parecen más o menos convincentes.

Muchos de esos motivos son una simple máscara para ocultar los motivos reales. Porque es muy fácil justificar la invasión del país vecino cuando en realidad un gobierno busca aumentar el control sobre territorios ricos.

El hecho de ofrecer justificaciones, aunque sean falsas e “injustificadas”, muestra cómo hasta en los corazones más pervertidos quedan señales de justicia.

Porque las justificaciones son eso: un deseo de revestir como justo lo que puede serlo o puede no serlo. En el segundo caso, las justificaciones son cortinas de humo para engañar a otros, incluso para engañarse a uno mismo, al creer que la razón está a favor del agresor y delincuente.

Pero una justificación injusta no justifica nunca un acto dañino, criminal. Por más que se repita una y otra vez que esa guerra estaba justificada, la realidad de ciertas ofensivas no desaparece: se trata de una invasión claramente injusta y dañina para millones de inocentes.

Frente a tantas justificaciones injustificadas, hemos de hacer un esfuerzo sincero por cambiar los corazones, para que nunca escojan el mal, y por iluminar las conciencias, para que nadie declare como bueno lo que es malo.

Solo entonces habrá una mayor firmeza para denunciar actos injustos, sobre todo aquellos que han quedado plasmados en leyes dañinas, y para promover la justicia verdadera, la que protege a todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural.

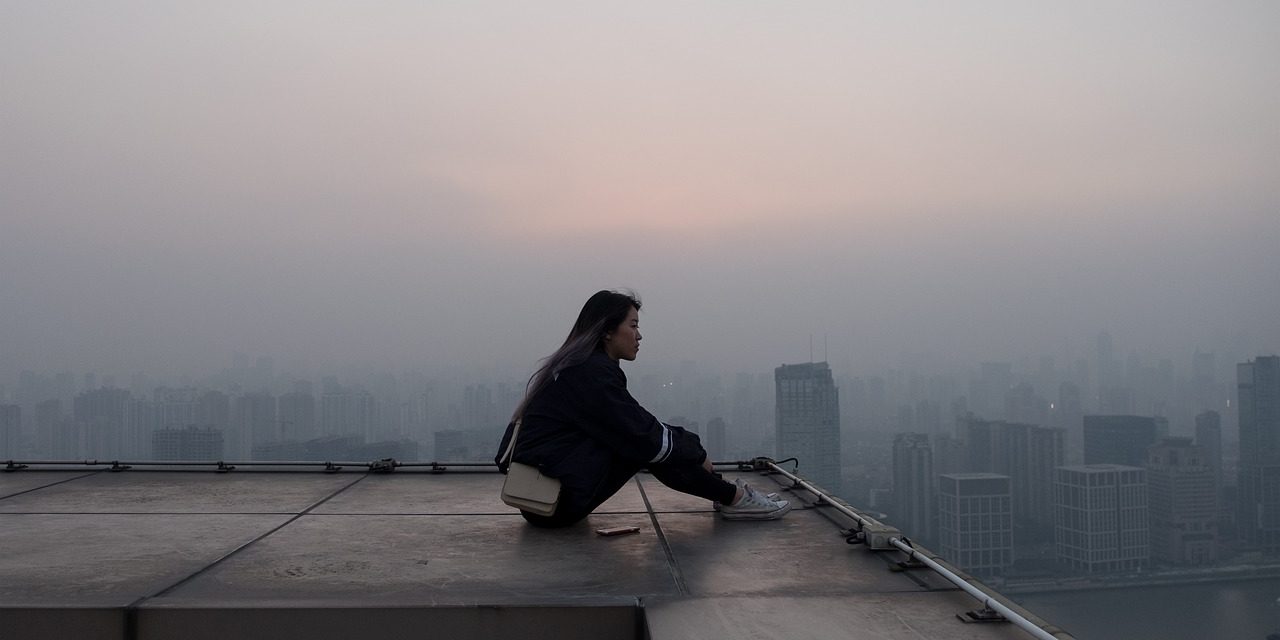

Imagen de StockSnap en Pixabay