Por Arturo Zárate Ruiz

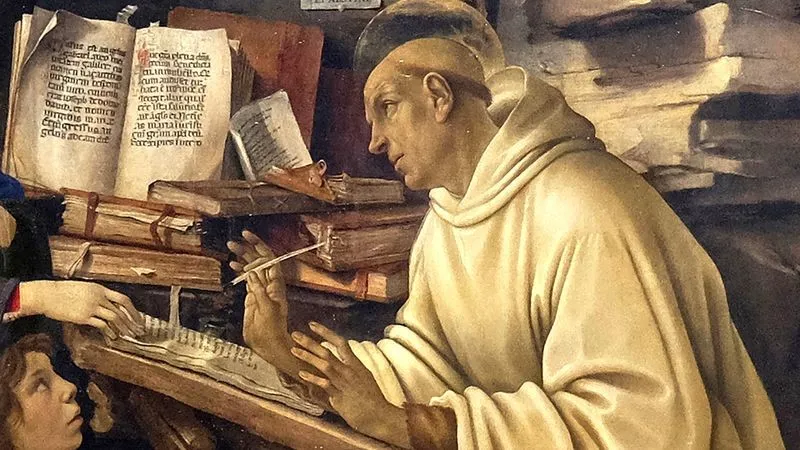

El 20 de agosto es la fiesta de Bernardo de Claraval, tal vez el más destacado santo del Císter, orden monacal de observancia muy rigurosa. Pío XII, en una de sus encíclicas, lo considera el último de los padres de la Iglesia, pero de ningún modo el menor. Se le considera Doctor Melifluo por la dulzura de su doctrina y oratoria.

Fue un gran predicador. Por su elocuencia, atrajo a muchos seguidores con quienes fundó numerosos monasterios. Se registra que en un sermón sobre la conversión más de cien varones, sin meditarlo dos veces, decidieron tomar el hábito. Se dice también que cuando se tenía noticia de que iría a un pueblo, las mujeres solteras ponían barricadas para que no entrase allí pues atraería a todos los hombres a la vida religiosa y se quedarían ellas solteras.

O los atraería a unirse a la Segunda Cruzada, como soldados de Cristo, pues cumpliendo la orden del Papa invitaba a los valientes a liberar la Tierra Santa de los infieles. Al predicar esta cruzada, subrayó la instrucción del Señor de amar inclusive a los enemigos (quizá el más difícil requisito de todos en lo que concierne a lanzarse a una guerra justa, si es que la hay). San Bernardo explicaría el fracaso de esta cruzada en los cristianos no haber cumplido con este tremendo requisito.

También defendió, con su predicación, a los judíos que ya eran perseguidos en el siglo XII en Alemania. Y defendió la fe frente a intelectuales de su tiempo (Abelardo) quienes decían que bastaba la razón para tener el conocimiento apropiado de Dios. Sin caer en el error de que la fe se oponía a la razón, Bernardo les recordó que hay asuntos de la fe que trascienden la razón, como la Encarnación, la Transubstanciación, la Trinidad, entre otros. Por tanto, la fe conserva sus propios derechos, y es necesaria para acceder a la Verdad.

Estaba además empapado de las Escrituras. Cada media frase de su predicación hace eco de los distintos libros bíblicos, como lo ilustraron Marie-Bernard Saïd y Grace Perigo con esta homilía de san Bernardo sobre la Anunciación a María:

«Esta doncella real [Cant 7:11]… radiante con esta perfecta belleza [Est 15:5] de espíritu y cuerpo, reconocida en la asamblea del Altísimo [Eclo 24:2] por su hermosura y su belleza [Sal 44:5], cautivó tanto los ojos [Jdt 16:9] de los ciudadanos celestiales que el corazón del mismo Rey deseó su belleza [Sal 45:11] y envió a ella de lo alto un mensajero celestial… Apresuraos [Cant 8:14], madres e hijas… Reuníos en torno a esta cámara virginal y, si podéis, entrad en la casta habitación interior [Sab 17:4] de vuestra hermana[Cant 8:8]. He aquí, Dios ha enviado a buscar a la Virgen. He aquí, el ángel le habla a María [Cant 8:8]. Poned vuestro oído en la puerta [Eclo 21:24], esforzaos por escuchar las noticias que trae [Cant 8:13]. Tal vez escuchéis palabras tranquilizadoras para consolaros [Est 15: 8]. Alegraos».

Tras esta riqueza bíblica hay más que erudición: hay poesía, hay un himno hermoso que canta las glorias de María.

Cabe remarcar finalmente su rigurosidad. Si se unió finalmente a la orden del Císter, y no a la de Cluny, fue porque estos eran más relajados. Aunque éstos también hacían penitencias, se permitían ponerles sabor a sus platillos en las prolongadas abstinencias (no sólo eran en Cuaresma). En su Apología al Abad Guillermo, Bernardo, sin perder la caridad, le llama la atención por permitirse disfrutar de mil maneras los no prohibidos huevos, en lugar de mortificarse comiéndolos insípidos.

En esto mejor me inclino en favor del Abad Guillermo. Por un lado, tuvo a bien disciplinar a san Bernardo, ordenarle y vigilarlo para que comiese bien, pues su salud peligraba. Por otro lado, fueron los Cluny quienes, con las restricciones de Cuaresma, aun así, se preocuparon por comer sabroso. Fueron ellos quienes, aunque penitentes, se atrevieron a comer quesos con hongos o agusanados, y dijeron ¡qué rico! Inventaron así las delicadezas de la gastronomía francesa.