Por Javier Sicilia

Desde el surgimiento del racionalismo y el rechazo de la idea del Demonio como explicación del mal, Occidente propagó varios mitos para compensar su ausencia. Los más conocidos son Drácula y Frankenstein. Hay que agregar un tercero que, al lado de las adiciones y deformaciones que ha sufrido el tema del vampiro, adquirió gran difusión: el zombi.

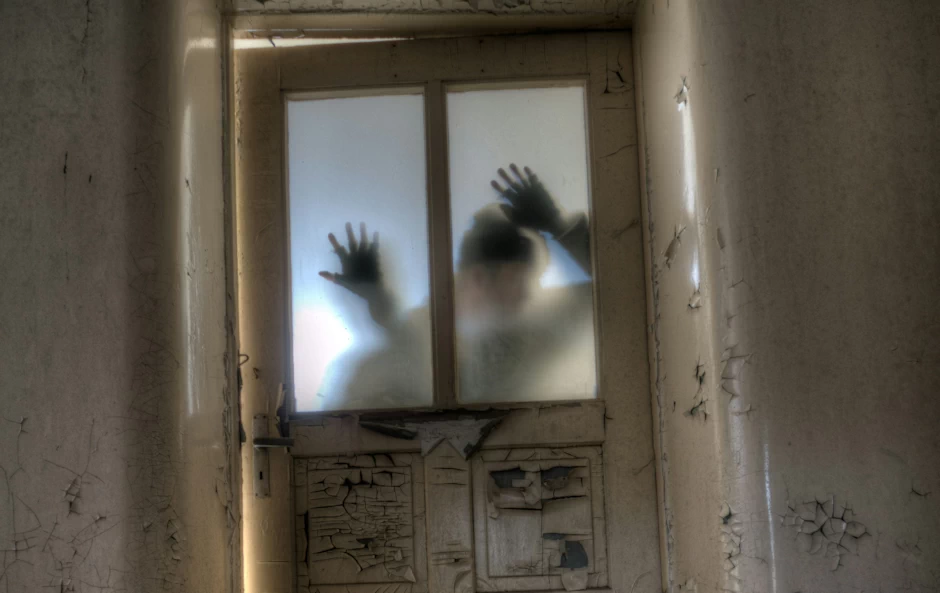

Los tres personajes tienen como característica no la inmortalidad, como frecuentemente suele creerse, sino la experiencia de la muerte en vida. Son seres que murieron, pero que, por una extraña causa, volvieron a la existencia trayendo consigo lo que a la muerte pertenece: la oscuridad, la descomposición, el horror y el mal. Su mundo, por lo tanto, no es el de la vida, sino el de una muerte sin reposo; su destino: someter todo a esa infernalidad, a ese umbral en el que dos realidades distintas se imbrican para crear un mundo monstruoso.

Lo inquietante de estos mitos modernos sobre el mal no es su vínculo con las mitopoiesis religiosas y su búsqueda de denunciar las consecuencias que desencadenarían las pretensiones de querer dominar la muerte, sino el culto y la fascinación que esas criaturas despiertan hoy en muchos. Fuera de Frankenstein, que ha ido perdiendo vigencia, el vampiro y, en fechas recientes, el zombi, han dejado de ser figuras que nos enfrentan a reflexiones profundas sobre la desmesura y el mal, para volverse moda, modelo, atuendo: la muerte imbricada en la vida se ha convertido en una fascinación.

No en vano la era del elogio vampírico y del zombi coincide con la de las brutalidades criminales. El vampiro seductor, que intenta someter todo al dominio de la muerte, tiene su espejo en el narco de cadena y esclava de oro, ropa de marca y metralleta; el zombi zarrapastroso, que se arrastra sin voluntad por las calles, esclavizado por el mal, comienza a parecerse al hombre común, es decir, a aquellos que se han ido volviendo indiferentes al mal y al horror.

Quizá por ello, más que el vampiro, sea el zombi uno de los personajes de nuestro tiempo: series televisivas, videojuegos, películas, festivales de disfraces están plagados de ellos. A diferencia del mito de Drácula y del vampiro –seres que se rebelan contra la vida para dominarla–, el del zombi pertenece al de la esclavitud. Su origen se remonta al vudú, es decir, al poder que, se dice, tienen ciertos brujos de traer a un muerto a la vida y, despojándolo de su voluntad, esclavizarlo.

Un mito que en su fondo habla de la esclavitud a la que la brutalidad colonial sometió muchas etnias africanas. Ambos mitos, sin embargo, se complementan. Si algo caracteriza a Drácula –y en consecuencia al colonialismo, a la modernidad occidental, a los procesos tecnocientíficos, a las dictaduras, a los totalitarismos, al crimen organizado– es su capacidad de producir muertos vivientes, esclavos sometidos a una voluntad que los rebasa, zombis. No es otra cosa lo que un libro como Lo que queda de Auschwitz, de Giorgio Agamben, nos revela: Auschwitz no fue una fábrica de muerte, sino de producción de lo que en el argot de los campos de exterminio se llamaba “el musulmán”: seres fatalistas que habían perdido su capacidad de vivir y a los cuales podía usarse para cualquier cosa.

La fascinación de nuestra época por la figura del zombi no es más que la exaltación metafórica de lo que una sociedad ha creado en su pretensión de querer someter y dominar la muerte. Obnubilado por el imperio del consumo, del deseo sin fin, de la competencia y del dominio, el ser humano ha ido perdiendo su voluntad de vida y sus reacciones saludables para caminar sometido al mal de la violencia, es decir, a una voluntad que, como la del zombi, está más allá de sí, en otro que también es presa de su propia aberración: al igual que el amo y el esclavo, Drácula y el zombi habitan la misma asfixia.

* Publicado en Conspiratio, el 5 de febrero de 2025. Se reproduce con permiso del autor.

Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 16 de febrero de 2025 No. 1545