Por Monseñor Joaquín Antonio Peñalosa

Perdonen ustedes, señores geógrafos. Desierto no es solo un lugar despoblado, inhabitado, solitario. Desierto es hoy, también, la ciudad tumultuosa de cuatro, ocho, diez millones de habitantes. Desierto no es solo la arena ardiente y la roca desnuda; también las avenidas, los palacios, las escaleras automáticas, las estatuas que siempre tienen los pies fríos, los jardines de rosas como brasas, los rascacielos alfombrados de pared a pared, la selva de antenas, el oleaje sin fin de los automóviles.

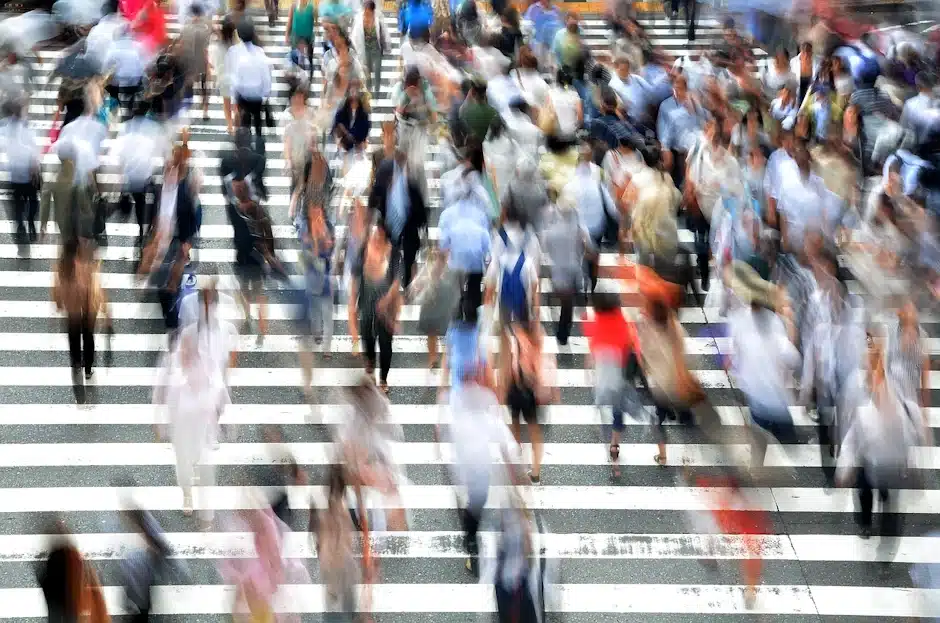

Cualquier acera del centro es aglomeración y codazo. Todo el Directorio Telefónico cruza por la esquina, encarnado y raudo. Nadie se conoce. Nadie se saluda. Nadie sonríe. Tú ves a una persona por la calle, la ves con calma, te grabas su rostro y te despides de ella para siempre; jamás la volverás a encontrar en tu vida. La ciudad engulle, nos roza con desconocidos, nos sentamos uno al lado del otro sin interés mutuo. Ciudad es irnos despidiendo para siempre cuando nos encontramos con alguien por primera vez. Primera y última.

La estación del metro es una llanura temblorosa de cabezas que espera la apertura de las puertas. Sombreros, viseras, cabellos de todos los colores. Centenares de cabezas. ¿Quiénes son? A nadie le importa nadie. Cuando las puertas del metro se abren, subimos al vagón, vemos frentes, ojos, bocas, caras vemos, corazones no sabemos. Por la piel urbana corre la desconfianza, el miedo al vecino, la indiferencia del prójimo. Ciudad-colmena de solitarios. En ningún lugar de la tierra se vive tan junto y tan distante. Los mismos miembros de la familia no coinciden ni conviven, entran unos, salen otros, cada cual su vida.

Al atardecer, casas grises con pequeños puntos de luz que dicen que hay gentes que viven. Viven para ellas solas. No les importa quién viva al lado. Construyen, sin ayuda de nadie, sus frágiles gozos y sus largas miserias. Viven, comen, pecan, mueren en el anonimato.

Al amanecer, los pisos altos comienzan a ver el alba y se vuelven ojos llenos de luz. La ciudad despierta azorada de prisa y de relojes. Otra vez a la calle, al metro, al trabajo donde el individuo es cero a la izquierda, un solitario entre millones de solitarios.

La soledad de las madres solteras, los niños de la calle, los viejos arrinconados en un cuarto húmedo, los sidosos condenados a fuego lento, los desiertos urbanos que no forman, que no quieren formar vecindarios ni comunidades donde las personas pudieran encontrarse, ayudarse, amarse.

Prefieren el desierto de las masas. Y pensar que a todos estos millones de gentes que vemos, incluido uno mismo, hay que enterrarlos un día como objetos inservibles y desconocidos.

Artículo publicado en El Sol de México, 1 de junio de 1995; El Sol de San Luis, 3 de junio de 1995.

Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 26 de marzo de 2023 No. 1446