Por Tomás de Híjar Ornelas

Esta columna toma su nombre del capítulo IV de la obra más leída del Premio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz, El labertino de la soledad, en el que su autor, en la ebullición de los 35 años de edad y ya con un bagaje cultural muy sólido, que irá consolidando gracias a la oportunidad que le brindó el servicio diplomático en diversas partes del mundo, en especial Europa y la India, elabora su particular explicación acerca de lo que el boyante nacionalismo mexicano del mediados del siglo pasado había confeccionado con arquetipos que impusieron de forma total la edad de oro del cine mexicano y la balada ranchera.

Empero, una relectura de dicho capítulo, en el que pretende explicar el machismo mexicano desde el drama de la conquista, a la distancia de 70 y desde la experiencia por la que pasaba su autor en ese tiempo, todavía unido a Elena Garro, la más brillante novelista mexicana, puede a uno dejarlo patitieso si la leemos como la autoconfesión que él hace de su propio drama como macho ante una hembra del talento y los alcances de la autora de Recuerdos del porvenir.

Hace un par de años, al cumplirse 20 del fallecimiento de Elena, la periodista Maricela Flores compuso para El Universal un artículo cuyo título condensa lo apenas dicho: que Elena Garro habría sido «la esposa, víctima y enemiga de Octavio Paz».

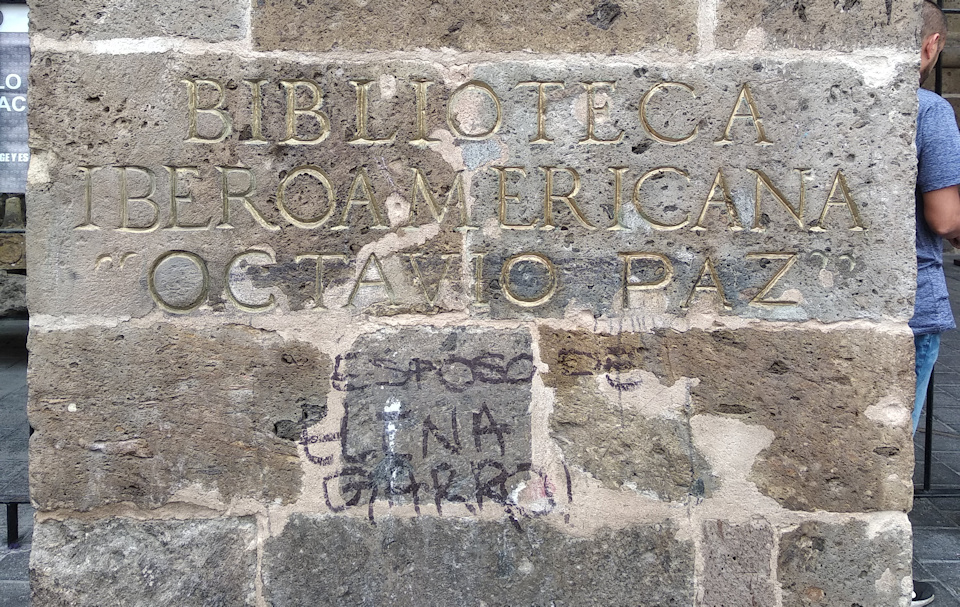

Y es que al cabo de pocas horas de la multitudinaria manifestación que con motivo del Día Internacional de la Mujer tuvo lugar en la capital de Jalisco, como en muchas tantas de México, he leído en la base del templo tapatío de Santo Tomás, hoy Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, un grafiti que, además de esos datos, añade: «esposo de Elena Garro».

Que sucedió y qué pasará después del 8 y 9 de marzo del 2020 en México –además del «lunes negro» de la bolsa mexicana de valores–, no queremos predecirlo, sólo insinuar que ojalá sea el detonante para borrar el machismo masculino y femenino, siendo este último, por visceral, el más cancerígeno y pernicioso.

En efecto, para las buenas conciencias –diría Carlos Fuentes– a la base de esta postura no dejan de ser llamativas y vistosas dos acciones, una vandálica, grafitear monumentos patrimoniales, y otra, de rabioso furor anticlerical y sacrílego.

La primera es más que lastimosa, estéril. Restaurar, cuando se puede, los daños al patrimonio cultural cuesta mucho y lo paga el erario y en nada dignifica ninguna postura.

Lo segundo, pone de relieve una de las protuberancias del clericalismo que entre nosotros está muy lejos de superarse: me refiero a la Iglesia en México, donde resulta del todo obvio que la participación de la mujer en la vida interna de la estructura eclesiástica es pasiva, a menos que se «masculinice», es decir, que se revista de poses caciquiles y atuendos o signos distintivos aplicables a ciertos ámbitos en los que las mujeres de Iglesia tienen plena jurisdicción, en concreto, los Institutos de Vida Consagrada.

Según las cuentas del Anuario Pontificio, por cada presbítero en México (alrededor de 17 mil) hay tres religiosas (unas 45 mil), pero su liderazgo ante los varones es pasivo y de colaboración, por lo que prefieren desempeñarlo en ministerios específicos (la educación y la atención hospitalaria, sobre todo), pues cuando lo desarrollan en las tareas de la pastoral, supeditadas como están al presbiterio, su participación, insistimos, es marginal y opacada en la toma de decisiones.

Y esto que pasa entre los agentes de pastoral de tiempo completo podemos notarlo también en los otros niveles de la vida eclesial, donde la no participación activa de la mujer sigue siendo una cuenta pendiente, qué le vamos a hacer.

Publicado en la edición impresa de El Observador del 15 de marzo de 2020 No.1288