Por Tomás de Híjar Ornelas, Pbro.

“El amor es sacrificio, éste sólo es posible cuando se emerge de sí propio para vivir en el otro.” Søren Kierkegaard

La visión sagrada de las culturas mesoamericanas al tiempo que comenzó la dominación española hace 500 años practicaba aún una costumbre ya desaparecida en buena parte del mundo, la consistente en ofrecer sacrificios humanos rituales a fin de “mantener la vida y prolongarla después de la muerte” pero también para “tener la impresión de controlar un universo que se percibía como muy inestable”.

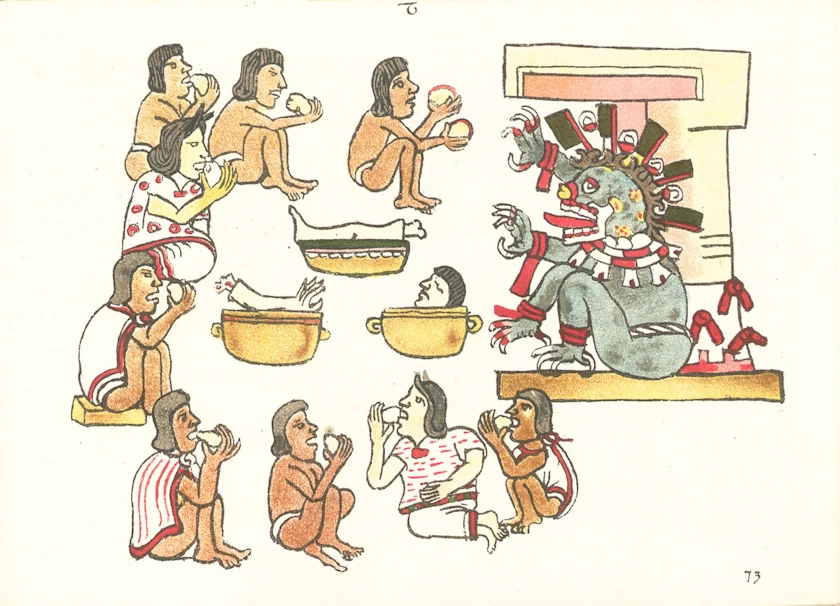

A esa conclusión llega el historiador belga Michel Graulich (1944-2015), que dedicó al estudio de la cultura mexica lo mejor de su vida profesional y, en el caso aquí planteado, la abundancia de fuentes al respecto, como pueden ser el libro sagrado de los mayas-quichés, el Popol Vuh, los hallazgos arqueológicos en tumbas, la decoración de piezas de cerámica y en códices y la relativa homogeneidad de las costumbres religiosas rituales en esta parte del mundo de las que nos han quedado registros ya del siglo XVI.

Eduardo Matos Moctezuma nos cuenta que las prácticas sacrificiales a la que nos estamos refiriendo, por extracción del corazón, decapitación, ahogamiento, degollamiento, quemaduras, asaeteados, por evisceración y despeñamiento, se pueden reducir a dos: las que tenían lugar en fechas fijas del calendario ritual y las que se acostumbraban en situaciones tan excepcionales como podía ser la entronización de un gobernante, la culminación de un templo o palacio o las exequias de un magnate.

Consta de manera indubitable gracias al Códice Borgia, por ejemplo, que quien alcanzaba la victoria en una justa ritual como lo fue el juego de pelota, se le extraía o se le decapitaba a modo de recompensa por su victoria y para ‘divinizarlo’ de esa forma. También, que algunas de estas acciones se relacionaban con la fertilidad o renovación de la energía cósmica divina, al modo y compensación a los dioses que habían contribuido a la vida humana sacrificando la suya.

Añádase a lo apenas dicho la certeza de que la sangre para los mesoamericanos era la fuente de la vida en el planeta y el licor de los dioses, en especial del Sol, de modo que libarla o verterla con fines rituales tenía también la finalidad de mantener el orden cósmico.

Te todo ello tenemos un rico repertorio iconográfico, en el que se representan águilas y jaguares devorando corazones humanos, círculos de jade o chalchihuites haciendo las veces de corazones, plantas y flores naciendo donde la sangre brota.

Así vistas las cosas, para las culturas mesoamericanas la muerte convertida en dios era la consecuencia natural del sacrificio del hombre aunque un fin tanto como la continuidad del ciclo cósmico, el de la muerte como generadora de la vida y hasta de la energía divina; era también el argumento para justificar las guerras floridas, que sólo tenían como propósito la captura de guerreros para inmolarlos luego de forma ritual y, finalmente, para actualizar el control del linaje sacerdotal y el de los militares.

En fechas cercanas a nosotros, el antropólogo Michael Harner buscó explicar la antropofagia que también acompañaba esta práctica, pero sólo provocó la reacción airada de sus colegas. Empero, no le podemos negar algo para esta columna muy relevante: que al tiempo de la evangelización en su primera fase, el sacrificio eucarístico actualizado en cada misa y el ciclo pasionario de la Semana Santa no menos que la iconografía cristológica así concebida contribuyeron mejor que nadie a la asimilación inmediata del cristianismo entre los pueblos que aceptaron incorporarse a la soberanía del trono español a partir de 1521.

Publicado en la edición semanal impresa de El Observador del 28 de agosto de 2022 No. 1416